|

[摘要] 目的:观察高分子量唾液粘蛋白(MG1)是否具有抗釉质脱矿作用。方法:以全唾液、腮腺唾液、颌下/舌下腺唾液和纯化的MG1对实验 牙釉质表面进行体外孵育以形成唾液获得性膜,观察此膜抗釉质脱矿作用。结果: 全唾液组和腮腺唾液组只有39.7%和21.2%的最大保护百分度,而颌下/舌下腺唾液 组和纯化的MG1组能明显抑制脱矿作用,其最大保护百分度分别为96.2%和84.5%。结 论:唾液获得性膜中的MG1可有效地保护牙釉质抵御有机酸对牙面的短暂脱矿作用 。

[关键词] 高分子量唾液粘蛋白; 唾液获得性膜; 牙釉质; 脱矿

人类高分子唾液粘蛋白(MG1)是唾液中具有保护作用的蛋白质之一,具有多重的生物学功能 ,是人类口腔环境中非特异性免疫防御系统的重要组成部分[1]。MG1对牙釉质表 面的选择性吸附,使其成为获得性膜的组成部分[2~3]。一方面唾液薄膜作为细 菌在牙面定植的先决条件,具有破坏作用[4];另一方面作为一道物理渗透屏障, 可保护牙釉质免受环境的损伤和干燥。前者的研究较多,后者国内尚未见报道。Zahradnik [5~6]研究证明获得性膜具有明显的抗釉质酸蚀作用,但获得性膜的成份复杂,是 何种成份对抗釉质脱矿起主要作用尚不明确。本实验旨在采用不同唾液腺分泌的唾液和纯化 的MG1包被离体实验牙釉质面以形成不同种的唾液薄膜,观察其是否具有抗釉质酸蚀脱矿作用。

材料和方法

一、高分子量唾液粘蛋白提取和纯化

1. MG1的提纯:采用Baig[7]的方法。收集健康成人的颌下/舌下腺唾液,加入10% 十六烷基三甲基 溴化铵(CETAB)沉淀MG1。加入羧甲基葡聚糖凝胶进行离子交换,溶液离心,取上清液对去离 子水反复透析,冻干即得MG1粗提。Sephadex G-200凝胶层析得到纯化的MG1。

2. MG1溶液的配制:将纯化的MG1以0.16mg/ml溶于107mmol/L Nacl溶液中,加入Cacl2、KH2PO4,使Ca2+Po3-4离子终浓度分别为1.67mmol/L、1.0mmol/L,0.1mol/L NaoH调节pH值至7.0。

二、唾液的收集和处理

收集对象是无牙周疾患和全身系统性疾病的健康成人。

1. 全唾液收集:采用吐出法收集非刺激性唾液,弃去第一口唾液。

2. 腮腺唾液收集:应用Carlson-crittenden装置收集刺激性腮腺唾液,弃第一分钟收集液 。

3. 颌下/舌下腺唾液的收集:采用颌下/舌下腺唾液收集器收集非刺激性唾液,弃第一分 钟收集液。

所有的唾液收集后立即置冰浴试管中。4℃离心(4,000g×15min),取上清液,60℃恒温浴1 0min, 0.1mol/L NaoH调节pH值至7.0加入终浓度为0.02%的叠氮钠。

三、实验牙的处理

选用因牙周病或正畸减数拔除的无龋和无氟斑牙的人切牙和双尖牙为实验牙。将牙齿刷洗干 净,除去牙体表面污物,结石。超声波处理20min,在体视显微镜下选择无白斑、裂痕和缺 隙,切除牙根。实验牙釉质面打磨出直径5mm的平面,抛光,共制备20个实验牙面标本,随 机分四组,每组5颗牙。

四、唾液获得性膜的形成

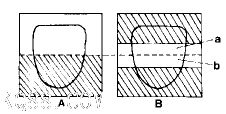

将指甲油覆盖于实验牙釉质平面的颈1/2,见图1A。将每组的5个标本分别置于全唾液、腮腺 唾液、颌下/舌下腺唾液及MG1溶液四个实验组中。置恒温(37℃)摇床中孵育,作用时间分别 为1/4h、1h、24h、72h、144h。经孵育后在釉质平面的切()1/2形成唾液薄膜。

五、酸蚀处理

将牙釉质平面的水平中线至颈方1.5mm以内区域的指甲油覆盖物去除(见图1Bb区),再将此中 线至切端(向)1.5mm以外区域的牙釉质面用指甲油覆盖(见图1Ba区)。标本置于1%枸橼酸(p H2.16)溶液中处理5min,去除两端的指甲油覆盖物。

图1

体外唾液获得性膜的形成(A)和枸橼酸处理(B),阴影部分是指甲油覆 盖部分,a区为有唾液获得性膜区,b区为无唾液获得性膜区。

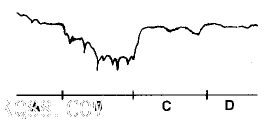

六、Talysurf-4轮廓仪的检测

实验牙标本固定于轮廓仪的载物台上,调整实验牙面至水平位置,触针(探头)纵向扫描实验 釉质平面,横向放大2000倍,纵向放大100倍,触针依次通过实验釉质平面的正常釉质区→ 无唾液薄膜区→有唾液薄膜区→正常釉质区,并将测得的轮廓形态描绘于记录纸上。

七、唾液获得性膜抗釉质脱矿的保护百分度的计算

采用Amerongen[8]的计算公式:

图2

Talysurf-4轮廓仪对实验牙面的扫描记录,A为正常牙面区,B为无膜区,C为有膜区,D为正常牙面区。

结 果

轮廓仪对各实验牙面扫描的结果描绘于记录纸上,见图2。可见正常牙面区扫描曲线为平坦 基线,无膜区扫描曲线下移形成低谷,有膜区的扫描曲线有不同程度上移,这是因为不同的 唾液薄膜的抗酸蚀作用力不同,根据公式计算得出结果,见附表。

附表 各实验组不同时间唾液薄膜抗脱矿保护百分度

唾液薄膜抗脱矿保护百分度%

时间(H) 全唾液 腮腺唾液 颌下/ 舌下腺唾液 MG1溶液

1/4 1.2 0.8 15.3 3.8

1 4.1 1.5 96.2 8.9

24 32.8 15.8 89.3 60.3

72 38.2 17.2 85.4 83.6

144 39.7 21.2 78.5 84.5

讨 论

唾液获得性膜是由对羟磷灰石具有高度亲和力的蛋白质和脂质构成,是一层非发育性的无细 胞结构薄膜,其主要成份是磷蛋白、清蛋白、MG1、中性脂肪、糖脂和磷脂[2,3] 。

Tabak等[9]研究表明MG1对羟磷灰石有很强的亲和力。羟磷灰石表面常带负电荷, 当牙齿在唾液环境中,带阴离子的釉质表面被阳离子结合,形成反离子层(又称水合层),此 水合层带正电荷,因此羟磷灰石表面是两性的, 酸性蛋白质如 MG1 主要与水合层中的钙离 子作用,而碱性蛋白质则直接与羟磷灰石表面的带负电荷的磷酸盐结合,以形成获得性膜。 人类唾液中,钙和磷的浓度分别是2mM和6mM。唾液中的过饱和Ca2+和PO3-4 离子具有重要的生理意义:① 维护牙齿完整性;② 促进牙齿萌出后釉质的成熟;③ 促进 再矿化。本实验中,MG1溶液的配制中加入少量的Ca2+和PO3-4离子,分别是 1. 67mM、1mM,远低于唾液中的Ca2+、PO3-4离子的生理浓度,对保护釉质防止 脱矿具有重要意义。Amerongen研究指出,用未加Ca2+离子的经透析的唾液或用蒸溜 水孵育牙齿表面,釉质的表面会产生轻度的脱矿。人类全唾液中MG的含量是16mg/100ml,本 实验中,MG1溶液中MG1的含量与人类全唾液中MG的含量一致,并将实验牙置于37℃恒温摇床 中孵育,模拟人类口腔环境,以期获得生理状态下的获得性膜。

唾液获得性膜具有多重生物学功能,能减少酸性食物和饮料在牙面造成的脱矿;起半透膜作 用,减少离子移动,但不影响水的运动。这些特性对阻止早期龋洞的形成和病损内脱矿过程 具有重要意义。本研究结果表明,四个实验组形成的唾液薄膜均有程度不同的抗脱矿作用, 但富含MG1的颌下/舌下腺唾液组和纯化MG1组的抗脱矿作用明显高于其余两组,说明膜中的M G1具有较强的抗釉质脱矿作用。Tabak认为MG1的流变学属性,如低溶解度、高粘弹性和附着 性,使其成为一种理想的组织覆盖剂在口腔软硬组织界面形成一道渗透屏障,对抗环境的损 伤和干燥。并且进一步指出此渗透屏障功能的发挥取决于以下因素:① MG1粘弹性,此特性 受水、离子、pH值等因素调节;② MG1亚单位之间形成的共价键;③ MG1与脂肪酸形成的共 价键或MG1与相关脂质结合的异型复合物。本研究结果表明,颌下/舌下腺唾液组在1小时达 到96.2%的保护百分度,这可能是颌下/舌下腺唾液中的MG1与其他的唾液分子协同作用的结 果,获得性膜中的磷蛋白和脂质均有抗釉质脱矿作用[10]。也可能是MG1与其他 唾液分子(包括SIgA、溶菌酶、磷蛋白和脂质)形成共价复合物和非共价异型复合物,在获得 性膜的抗脱矿作用中起重要作用。

本实验中,除颌下/舌下腺唾液组外其余三组均在孵育24h以上才获得明显的抗脱矿作用,表 明唾液薄膜的“成熟”与其抗脱矿作用成正比关系,此结果与国外学者研究结果是一致的 。Zahradnik等[5,6]研究指出,经过几天孵育“成熟”的获得性膜才具有抵御对 釉质表面的模拟龋样侵袭,认为“成熟”的薄膜具有更为持久和广泛的抗酸活性,使其能有 效地阻止氢离子向磷灰石表面的扩散,同时阻止了钙、磷离子从牙齿矿化物中移去。

[基金项目]国家自然科学基金资助项目,编号3917031178

[作者简介] 徐燕(1962~),女,安徽舒城人,安 徽医科大学口腔系讲师,硕士,1994年赴湖北医科大学口腔医学院学习,主要从事牙体牙髓 病学研究。

徐燕(北医科大学口腔医学院, 湖北 武汉 430079)

乐进秋(北医科大学口腔医学院, 湖北 武汉 430079)

参考文献

[1] Tabak LA, Levine MJ, Mandel ID, et al. Role of salivary mucins in th e protection of the oral cavity. J Oral, 1982, 11:1

[2] 樊明文. 唾液腺和唾液;见樊明文主编. 口腔生物学. 第1版. 北京:人民卫 生出版社,1996:44~48

[3] Fisher SJ, Prakobphol A, Kajisa L, et al. External radiolabelling of components of pellicle on human enamel and cementum. Archs Oral Biol, 1987, 32( 7):509

[4] 凌均启,樊明文. 口腔细菌附着的分子基础. 口腔医学纵横, 1994:10(1): 54

[5] Zahradnik RT, Moreno EC, Burke EJ. Effect of salivary pellicls on en amel subsurface demineralization in vitro. J Dent Res, 1976, 55:664

[6] Zahradnik RT, Propas D, Moreno EC. In vitro demineralization by Strp tococcus mutans in the presence of salivary pellicles. J Dent Res, 1977, 56:1107

[7] Baig MM, Winzler RJ, Reddy MS, et al. Isolation of mucins from human submandibular secretions. J Immun, 1973, 111(6):1826

[8] Amerongen AV, Oderkerk CH, Driessen AA. Role of mucins from human wh ole saliva in the protection of tooth enamel against demineralization in vitro. Caries Res, 1987, 21:297

[9] Tabak LA, Levin MJ, Jain NK, et al. Adsorption of human salivary muc ins to hydroxyapatite. Arch oral Biol, 1985, 30(5):423

[10] Slomiany BL, Murty VL, Zdebska E, et al. Tooth surface-pellicle lipi ds and their role in the protection of dental enamel against lactic-acid diffusi on in man. Archs Oral Biol, 1986, 31(2):187

来源:口腔医学纵横 |